天气档案馆:神秘小女孩搅乱全球天气 拉尼娜年一定有极寒冬天?

中国天气网讯 近日,来自国家气候中心最新海温监测结果显示,赤道中东太平洋海温已进入拉尼娜状态,预计拉尼娜状态将维持2到3月,到了春季中后期将会减弱至中性状态。刚刚结束的寒潮和拉尼娜有关吗?拉尼娜究竟会如何影响我国、甚至全球天气?一起来听听它的自白。

Hola!大家好,我是拉尼娜,我的名字(La Nina)在西班牙语中是“小女孩”的意思,我还有个名叫“小男孩”的哥哥——厄尔尼诺(El Nino)。我们的老家都在太平洋中东部的赤道附近,那里有着闻名世界的秘鲁渔场。很久以前,当地渔民发现海水温度会周期性地异常变冷或变暖,并影响着渔业兴旺与萧条,他们便将发生在渔业丰年的海洋冷水事件称为“拉尼娜”,这就是我啦!

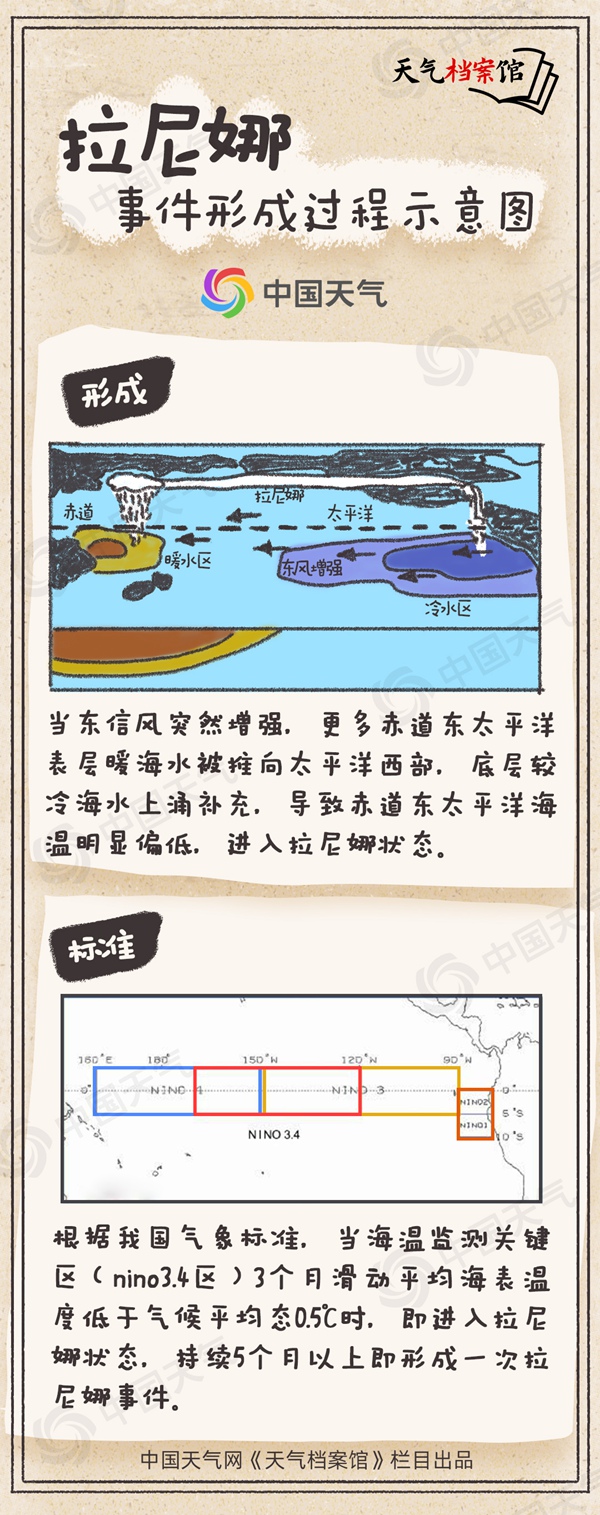

在你们的教科书里,我被描述为赤道太平洋东部和中部海表温度大范围持续异常变冷的现象。偷偷告诉你,其实至今气象学家们还不能完全解释我出现的原因,人们只是观察到,每隔2至7年,赤道附近太平洋上的偏东信风会突然增强,强劲东风吹拂下,赤道东太平洋表层的暖海水被推向太平洋西部堆积形成异常偏暖的暖区,而赤道东太平洋深层的冰冷水大量上涌补充,导致这一带海水温度异常偏低。

为更准确监控我的出没规律,气象学家们还在赤道附近的太平洋上专门找了4块地区划为指标海区,通过持续观察这些海区的海温变化来确认我是否出现。当关键区(NINO 3.4区)3个月滑动平均海表温度低于气候平均态0.5℃时,就意味着我正在赶来,当持续5个月以上,便代表我的正式登场。

注意了,遇到我可不全是好事。我的出现,让赤道附近太平洋东西两端海区冷的更冷,暖的更暖。东部海温低,捂不暖空气,就以下沉气流为主,多干燥晴朗天气;西部海温高,大气被加热得更暖,上升对流运动更明显,降水更多更频繁。

就这样,我通过海洋影响了大气,并给热带太平洋及其附近地区带来干旱、暴雨等灾害性极端天气气候事件,甚至会间接影响到全球其他地区的天气气候并引发气候灾害,因此我和哥哥厄尔尼诺一起被认定是气候系统年际气候变化中的最强信号。

气象学家们总结了我的“战绩”,包括但不限于:东南亚以及澳大利亚东部出现暴雨洪涝灾害的几率增加,南美洲西部的秘鲁等国容易出现干旱,非洲中部、美国东南部等地常发生干旱,巴西东北部、印度和非洲南部等地容易出现洪涝,西北太平洋和大西洋热带气旋活动明显增加。

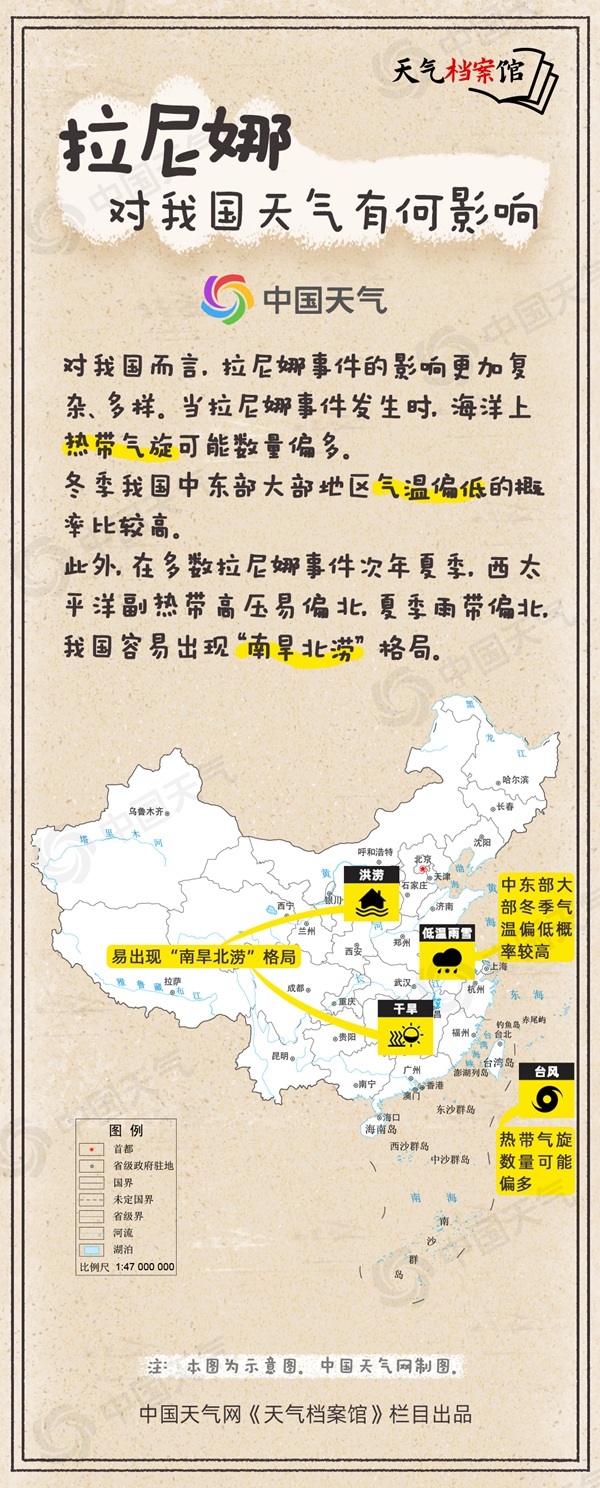

对在座各位而言,我也是老朋友了,毕竟这几年经常能在各种热搜上看到我的身影。据气象学家们统计分析,在多数我出没的次年夏季,西太平洋副热带高压位置易偏北,夏季雨带偏北,中国更容易出现“南旱北涝”格局。

更多时候,我总是跟“冷冬”、“极端寒冬”、“超级寒潮”、“XX年来最冷冬天”等关键词绑定在一起,成为各种不实流言的“挡箭牌”,活跃在大家的朋友圈里。

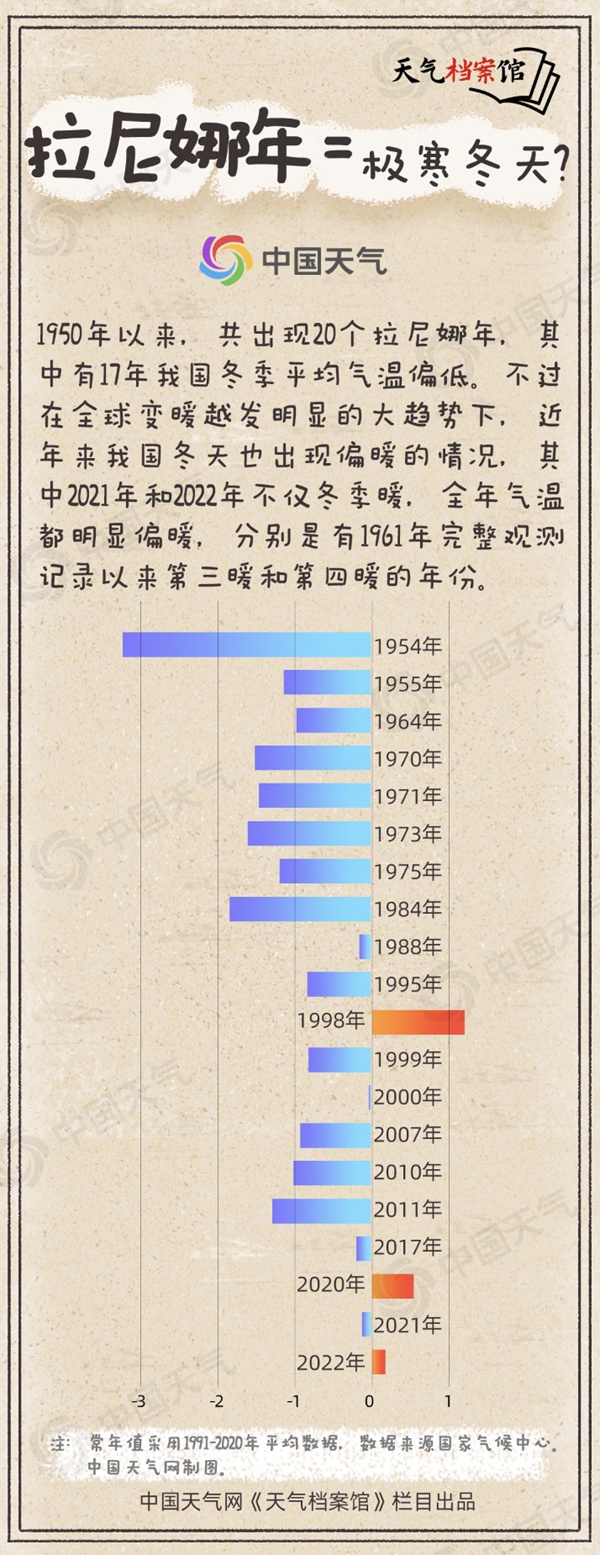

我确实容易带来更冷的冬天,气温偏冷的概率较大。1950年以来,我总共登场了15次,由于有时我会长久出现并持续数年,因此算起来登场的年份共有20年,而这其中冬季平均气温较常年(1991-2020年平均值)偏低的年份就有17年,占了大部分。像2008年南方遭遇的罕见低温雨雪冰冻灾害和2018年黑龙江、新疆遭受的冰冻雪灾,背后都有我的间接操控。

但是,我也希望大家不要对我形成刻板印象,尤其那些“XX年来最冷冬天”、“极端寒冬”等吸睛标签,很多时候夸大了我的影响,毕竟我不是每次登场都会伴随这些极端冷事件,而且我也不是“冷暖冬”的唯一影响因子。

气象学家们研究发现,我带来的影响复杂且并非一成不变。1980年代中期之前,我出现的年份确实让中国的冬天都出现了偏冷的情况,但在全球变暖越发明显的大趋势下,近年来也出现冬天偏暖的情况,其中2021年和2022年不仅冬季暖,全年气温都明显偏暖,分别是有1961年完整观测记录以来第三暖和第四暖的年份。

冬天已近尾声,今年冬季到底偏暖还是偏冷,等到3月就能见分晓了。未来冷空气仍将频繁活动,关注中国天气网最新预报动态,及时添衣,别冻感冒啦!(策划/朱茜 设计/魏来 刘红欣 数据支持/孙倩倩 李靓 审核/张慧 刘文静)